- 注解

- *1備は多くの事物の悉くそなはる義。百行備・文武兼備の如し、轉じてあらかじめ用意して、そなへ置く義にも用ふ、備㆓不虞㆒の如し。

- *2具はもと器具の具なり、事物の全くして缺けざる義に用ふ。

- *3供は用に立つる義、そなへものにするなり。左傳「王祭不㆑供」

- *4書、周官「官不㆓必備㆒惟其人」

- *5禮、月令「農事備收」

- *6易、繫辭「易之爲㆑書也、廣大悉備」

- *7漢書、禮樂志「補㆓備之㆒」

- *8史、儒林傳序「文學掌故補㆓郡屬㆒備㆑員」

- 備考

- #1備(そな)える。準備する。

- #2備(つぶさ)に。ことごとく。詳細に。

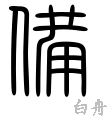

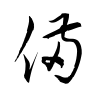

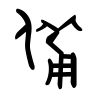

- #3声符は𤰈(び)。𤰈はえびらの形。これを負って、出陣に備えることを備という。ことに備えるには詳審であることを要するので、「つぶさに」の意となる。(字通)

- #4金文には備を𤰈の字とし、〔洹子孟姜壺(かんしもうきょうこ)〕に「璧玉備ふく一𤔲((し)」「璧二備~を用ふ」のように、備の字を用いて璧玉を数える助数詞とする。玉を箙(えびら)状の橐(ふくろ)に入れたのであろう。〔詩、小雅、楚茨〕に備ふく・告こくを韻し、備を箙(ふく)の声によむ。(字通)

- #5右側音ビは、矢を射る用意として矢をぴたりとそろえて入れたえびらを描いた象形文字で、箙フクとも書く。備はそれを音符とし、人をそえた字で、主役の事故を見越して用意のためそろえておく控えの人の意。(漢字源)

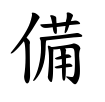

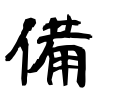

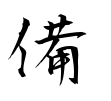

- #6字源

- #7韻字「寘」

ビ

ビ そな-える

そな-える そな-わる

そな-わる ふせぐ(

ふせぐ( つぶさに、ことごとく(

つぶさに、ことごとく( 足る。

足る。 足す、補ふ。

足す、補ふ。 加へる、數に入れる。

加へる、數に入れる。 長き兵器、槍・矛の類。

長き兵器、槍・矛の類。