- 注解

- *1之は、是也とも、此也とも註す、然れども是・此よりは意輕し「天命之謂㆑性」「學而時習㆑之」の如し、語勢によりて指すところの物を略することあり、孟子に「江漢以濯㆑之、秋陽以曬㆑之」とある如し、上に布の字を省きたるなり、之の字、名詞の上に置くときは、是と同じく「この」と訓む「之人」「之兒」の如し。

- *2此は彼に對する辭。孟子に「彼一時也、此一時也」とあり。

- *3是は非に對する辭なり、此は、此の時、或は此の處を切に指す、是は、汎にして虛用なり「夫子之居㆓於是邦㆒也、必聞㆓其政㆒」の是も、何れの邦と確かに指すにあらず、齊にても、衞にても、現に居たまふ邦を、汎く指すなり。

- *4維・惟の二字は同音同義なり、上にばかり置く、是と略々同じけれども、非とは對せず、祭文歌頌等に多く用ふ。詩、召南「維鵲有㆑巢、維鳩居㆑之」

- *5惟は維に同じ

- *6旃は音セン之焉の合音なり、之と略々同じ、詩に「上愼㆑旃哉」の如し。

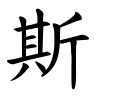

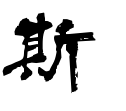

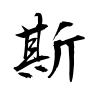

- *7斯は此と近し、然れども彼に對せず「予將㆘以㆓斯道㆒覺㆗斯民㆖也」の如し、ココニと訓むときは、卽の字の重き意なり。

- *8諸は之と乎との兩義を合したる字なり「示㆓諸斯㆒」は「示㆓之乎斯㆒」の意なり、句末にあるときは、疑の辭となる、孟子に「寇至、盍㆑去諸」の如し。

- *9伊・時・侯の三字は、維と同じく、發語の辭にて、祭文等に用ふ、意輕し。

- *10時は伊に同じ

- *11侯は伊に同じ

- 備考

- #1わける、はなつ。分断する。

- #2このように。斯(か)くの如く。斯様(かよう)に。

- #3声符は其(説文解字)

- #4字源

さ-く

さ-く か-く

か-く こ-の

こ-の こ-れ

こ-れ ここ-に

ここ-に