- 注解

- *1工は神事に用いる呪具、それを左手に持つのが左、その工を左右の手で奉じ仕えるのが巫、左右を重ねて神の所在を尋ねるのが尋、呪具の工を以て神の形を隠すのが隱(隠)。

- 備考

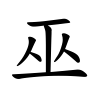

- #1工+両手左右の手。工は神につかえるときに操る呪具。神をもとめることを左右といい、左は工を操る形。左右を重ねた形は𡬶(尋)、神の所在を尋ねる意。神隠れの隠の旧字は隱、呪具の工を以て神の形を隠した。左・𡬶・隱は、みな工の形を含む。その工を左右の手で奉ずる形は巫、神につかえ、神意をたしかめる者をいう。春秋期の楚の巫臣、字(あざな)は子靈(霊)といい、靈は雨乞いする巫の意。卜文・金文の巫の字形は

に作り、工を縦横に組み合わせた形。卜辞に

に作り、工を縦横に組み合わせた形。卜辞に を祀ることを卜する例があり、巫祖を祀るものであろう。〔山海経、大荒西経〕に十巫の名がみえ、巫はみなその伝統を伝えた。のち女巫を巫といい、男巫を覡(げき)という。(字通)

を祀ることを卜する例があり、巫祖を祀るものであろう。〔山海経、大荒西経〕に十巫の名がみえ、巫はみなその伝統を伝えた。のち女巫を巫といい、男巫を覡(げき)という。(字通) - #2「工+人二人」。工印を玉の形と解する説もあるが、神を招く技術を示したものであろう。原字にもう一つあり、それは「工+召(招く)二つ+両手」の会意文字で、神を招く手ぶりを示す。目に見えない神を手ぶり足ぶりして呼ぶこと。(漢字源)

- #3字通

みこ

みこ かんなぎ

かんなぎ