- 注解

- *1之は、是也とも、此也とも註す、然れども是・此よりは意輕し「天命之謂㆑性」「學而時習㆑之」の如し、語勢によりて指すところの物を略することあり、孟子に「江漢以濯㆑之、秋陽以曬㆑之」とある如し、上に布の字を省きたるなり、之の字、名詞の上に置くときは、是と同じく「この」と訓む「之人」「之兒」の如し。

- *2此は彼に對する辭。孟子に「彼一時也、此一時也」とあり。

- *3是は非に對する辭なり、此は、此の時、或は此の處を切に指す、是は、汎にして虛用なり「夫子之居㆓於是邦㆒也、必聞㆓其政㆒」の是も、何れの邦と確かに指すにあらず、齊にても、衞にても、現に居たまふ邦を、汎く指すなり。

- *4維・惟の二字は同音同義なり、上にばかり置く、是と略々同じけれども、非とは對せず、祭文歌頌等に多く用ふ。詩、召南「維鵲有㆑巢、維鳩居㆑之」

- *5惟は維に同じ

- *6旃は音セン之焉の合音なり、之と略々同じ、詩に「上愼㆑旃哉」の如し。

- *7斯は此と近し、然れども彼に對せず「予將㆘以㆓斯道㆒覺㆗斯民㆖也」の如し、ココニと訓むときは、卽の字の重き意なり。

- *8諸は之と乎との兩義を合したる字なり「示㆓諸斯㆒」は「示㆓之乎斯㆒」の意なり、句末にあるときは、疑の辭となる、孟子に「寇至、盍㆑去諸」の如し。

- *9伊・時・侯の三字は、維と同じく、發語の辭にて、祭文等に用ふ、意輕し。

- *10時は伊に同じ

- *11侯は伊に同じ

- *12于は主として下に在る字に係る、於は體と用とを兼ぬれども、于は體のみに係る、論語「友㆓于兄弟㆒、施㆓於有政㆒」とあるが如し、春秋に「戰㆓于密㆒」「會㆓于宋㆒」など、大抵地名には、于を用ひたり、論語に「入㆓于海㆒」「入㆓于河㆒」の類も、于の字、體に屬するを知るべし、于は又ココニと譯す、在の字の義あるによる。

- *13於は輕く、于は重し、于は下にかかり、於は上下にかかる、孟子に「吾聞㆘出㆓於幽谷㆒、遷㆓于喬木㆒者㆖、未㆑聞㆘下㆓喬木㆒、而入㆓於幽谷㆒者㆖」とあるが如し。

- *14乎は咏歎の意を含めり、主として上の字にかかる、論語に「浴㆓乎沂㆒、風㆓乎舞雩㆒、咏而歸」とある如し。

- *15諸は之乎の二合字なり、論語に「子張書㆓諸紳㆒」とある如し、之參看。

- *16この四字は共に反カへる所に置く字なり。

- *17論、公冶長「之㆓一邦㆒」

- *18詩、鄘風「之㆑死矢靡㆑他」

- *19論、公冶長「老者安㆑之」

- *20詩、周南「之子于歸」

- *21詩、周南「在㆓河之洲㆒」

- *22論、雍也「孟之反」

- *23大學「之㆔其所㆓親愛㆒而辟焉」

- 備考

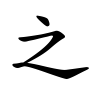

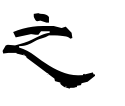

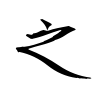

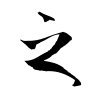

- #1出づるなり。艸(くさ)の屮(てつ)を過ぎ、枝莖益(いよいよ)大にして、之(ゆ)く所有るに象るなり。一なる者は地なり。(説文解字)

- #2足あとの形。(字通)

- #3足の先が線から出て進みいくさまを描いたもの。(漢字源)

- #4字源

- #5韻字「支」

ゆく

ゆく これ

これ この

この の、上下の系屬を示す辭、所有・所在などを示す辭「大學之道」「中庸之爲㆑德」

の、上下の系屬を示す辭、所有・所在などを示す辭「大學之道」「中庸之爲㆑德」 姓と名との閒に置く無意味の助字。

姓と名との閒に置く無意味の助字。 無意味の助字「久之」「頃之」

無意味の助字「久之」「頃之」 かな(

かな( にて、おいて(

にて、おいて( のこす(

のこす( いづ(

いづ( えだ(

えだ(